Le chemin était boueux par endroits, mais le ciel de novembre était dégagé et le temps n’était pas trop frais pour courir. Et, justement, Jordan van Druff courait. Le garçon de quatrième avait pris une bonne avance sur ses concurrents, des coureurs de fond de 13 et 14 ans, parmi les meilleurs du sud des États-Unis. Il descendit la dernière colline du parcours de cinq kilomètres, évitant les cailloux et les racines, et entama la dernière ligne droite au milieu d’une foule de fans et d’entraîneurs déchaînés. Il contrôlait parfaitement la situation, mais semblait avoir peur.

Derrière lui, une silhouette aux longs cheveux blonds décoiffés dévala la pente en un rien de temps puis se mit à accélérer en fixant Jordan tel un rapace.

"C’est une fille. Une fille!", cria un entraîneur. La foule s’était massée contre les barrières pour l’apercevoir.

Dans sa tenue orange et rose fluo, Amaris Tyynismaa, 13 ans, avalait les mètres à chaque enjambée, et ses foulées paraissaient plus faciles et plus longues à mesure qu’elle prenait de la vitesse. Plus étrange encore: elle souriait alors que la course de fond est un sport pénible et douloureux. Plusieurs garçons l’avaient encouragée quand elle les avait doublés.

Si la course avait fait 200 mètres de plus, elle aurait peut-être gagné. Elle franchit la ligne d’arrivée avec douze secondes de retard sur Jordan, mais largement devant les autres concurrents, et jeta un œil au chronomètre : cinq kilomètres en 16’57’’. Un des meilleurs temps obtenus par les lycéennes l’année dernière. Mais Amaris était encore au collège, et elle venait juste de commencer les compétitions.

Quand la précédente course -le Foot Locker de Charlotte, en Caroline du Nord- avait eu lieu, Amaris avait déjà remporté un cross organisé par un lycée d’Alabama, avec 80 secondes d’avance. Un peu comme si elle avait remporté un match de basket avec plus de 100 points d’avance sur l’équipe adverse! En février, après quelques nouveaux records locaux en Alabama, elle avait intégré une équipe de course de fond en salle. Elle était la seule collégienne du groupe.

Ses entraîneurs pensent qu’elle a le potentiel d’une championne de la NCAA (la ligue sportive universitaire), voire d’une championne olympique. Mais ils se montrent prudents, car ils savent bien qu’il est risqué de parier sur une athlète de cet âge-là: les chevilles et les tibias vous lâchent, la motivation s’émousse, le corps change. Autant de défis que doit relever tout jeune sportif prometteur. Mais des défis, Amaris en a bien d’autres dans sa vie.

La veille du Foot Locker, Mike, son père, a dû la porter dans ses bras sur 17 étages parce qu’elle était terrifiée à l’idée de prendre l’ascenseur de l’hôtel. Les espaces clos l’angoissent et la paralysent : elle devient rouge, elle a des bouffées de chaleur et son cœur bat à tout rompre. Quand elle s’est retrouvée pour la première fois devant l’ascenseur, elle a préféré s’épuiser à monter les escaliers. La fois suivante, son père, pilote dans l’armée de l’air américaine, a refusé qu’elle se fatigue avant la course. Il la tenait serrée contre lui, comme une petite fille, pendant qu’elle plaisantait pour se calmer.

Quelques mois plus tard, Kristen, la mère d’Amaris, évoque la fragilité de cette adolescente si douée. Très protectrice envers ses enfants, elle réfléchit depuis longtemps à ce combat entre le corps et le cerveau de sa fille. "Quand elle court, je crois qu’elle met un maximum de distance entre elle et sa maladie", explique-t-elle.

Quand Amaris avait trois ans, ses parents la retrouvaient parfois allongée sur le dos, toute crispée, les yeux grands ouverts et le regard fixe. Elle était encore rouge d’avoir retenu sa respiration. Après quelques minutes, elle se levait et reprenait ses jeux comme si rien ne s’était passé.

Elle ne supportait pas le contact de certaines matières et textures: il lui arrivait ainsi d’enfiler un manteau pour sortir puis de se rouler par terre en hurlant. S’en sont suivies des années de consultations, tests et thérapies divers. Quand un médecin touchait au but, la carrière de son père obligeait la famille à déménager, et le processus reprenait à zéro. C’est un praticien de l’hôpital Walter Reed qui a fini par comprendre, après une année d’observation, qu’Amaris souffre du syndrome de Gilles de la Tourette (SGT).

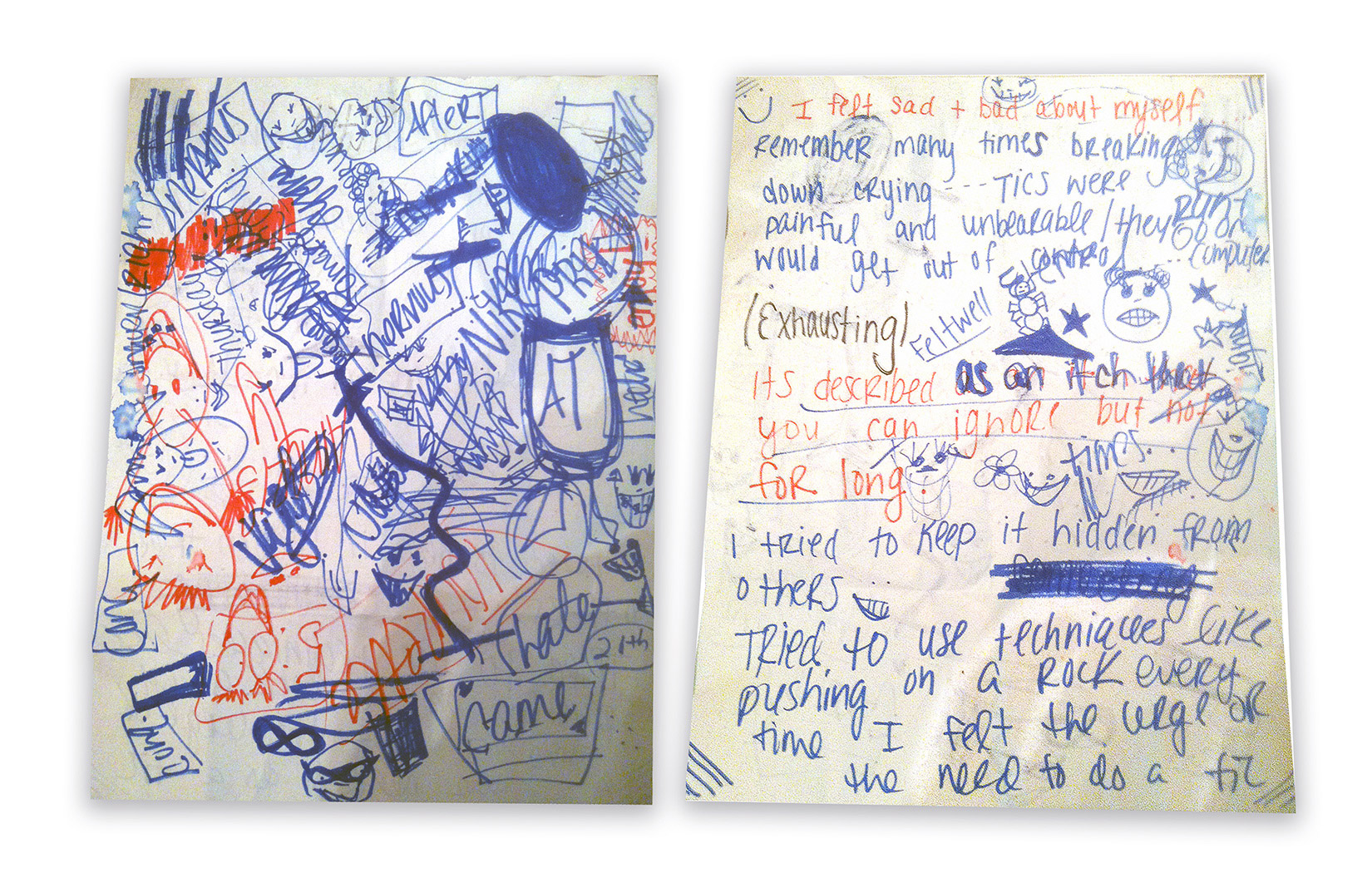

Malgré une idée reçue très répandue sur cette pathologie, Amaris est tout à fait capable de maîtriser son vocabulaire (c’est ce qui se passe dans 90% des cas). Elle n’est ni agressive ni injurieuse, mais elle ressent un besoin irrépressible de faire des gestes très précis et produit parfois de petits bruits de gorge. On appelle ces symptômes des tics, un terme qui semble bien faible. Lorsqu’elle était plus jeune, ils étaient si envahissants qu’elle en tombait parfois à la renverse en classe. Elle mettait une énergie folle à résister à ces pulsions et n’arrivait plus à se concentrer. Elle savait que les autres enfants la croyaient bête. "C’est comme si un minuscule diablotin était perché sur mon épaule et m’ordonnait de faire des choses. J’ai du mal à le contrôler", témoigne-t-elle.

Certains enfants choisissent de devenir ambassadeurs de l’Association américaine du syndrome de la Tourette, d’autres préfèrent contribuer à la newsletter de l’organisme That Darn Tic ("Ce fichu tic"). Pas Amaris. Ses tics, elle les a en horreur, et elle ne veut pas qu’on lui dise qu’elle doit s’y résigner. De son point de vue, elle en est la victime.

Les individus atteints par le SGT sont souvent victimes de troubles du sommeil et Amaris ne fait pas exception. Les terreurs nocturnes qu’elle a connues durant plusieurs années étaient particulièrement sévères. Chaque nuit, au bout de trois quarts d’heure, ses parents l’entendaient sauter de son lit, courir dans toute la maison et remonter les escaliers en hurlant. Dans sa tête, elle voyait des avions qui tombaient ou s’écrasaient. Elle croyait être à bord ou bien les imaginait en train de voler au-dessus de sa tête. Elle se sentait seule et ressentait une douleur physique dans le pouce, comme si elle s’était brûlée. Elle finissait par se calmer puis retournait se coucher. Le matin, elle se souvenait à peine des événements de la nuit.

"C’est dur de voir son enfant souffrir, surtout quand son comportement n’a rien à voir avec la jeune fille posée et extraordinaire que je connais. C’est comme une autre facette de sa personnalité", raconte sa mère. Une facette qui la poussait à se cacher. En CM1, elle tentait de calmer ses tics en gardant sur elle un caillou à frotter et un sac d’herbes aromatiques à presser. Ça l’aidait un peu. Comme la plupart des enfants souffrants du SGT, elle a mis au point des méthodes pour ressembler aux autres.

"J’avais besoin d’écarter les jambes, comme si je faisais un étirement. Je me souviens d’une fois où on marchait tous en file indienne. Et là, j’ai ressenti cette envie incroyable. Alors j’ai fait semblant de m’étirer et plein de petits sauts. Heureusement, personne n’a rien dit!", confie Amaris.

Dans ces moments-là, elle était impatiente de se retrouver seule et que personne ne la regarde. Elle tendait ses jambes à fond, elle ouvrait la bouche le plus possible ou bien elle penchait brutalement la tête de côté, au point d’en éprouver un mélange de douleur et de soulagement. Mais, le plus souvent, elle devait se contenir et attendre. Quand elle rentrait de l’école, elle était épuisée.

"Quand je montais dans la voiture de Maman, je n’en pouvais plus de fatigue. Je crois que je m’en voulais terriblement, alors je hurlais. Je piquais une crise et je faisais tous mes tics d’un coup. Je pleurais. C’était trop horrible. Je me souviens que j’étais contente de voir ma mère, mais je devenais surexcitée et je l’attaquais."

"Voilà maman! Youpi! Grrrrrr!", ajoute Mike sur le ton de la plaisanterie. Chez les Tyynismaa, on rit des souvenirs les plus sombres. C’est une habitude familiale.

"Je ne voulais pas lui faire de mal, mais j’avais trop d’émotions. Je devais évacuer. Et du coup... Excuse-moi, Maman."

"Je t’aime, ma chérie", répond Kristen.

"Moi aussi."

Ce n’est qu’en CM2 que les choses ont pris un nouveau tournant, quand Mike a été muté en Grande-Bretagne, dans la Royal Air Force de Lakenheath. À l’école élémentaire de Feltwell, Amaris a recommencé à marmonner en tentant de cacher ses tics, comme d’habitude.

C’est alors que Kristen lui a suggéré d’intégrer l’équipe de foot locale. Amaris a non seulement découvert qu’elle aimait ce sport et qu’elle était douée pour ça mais aussi -et ça a été une révélation- qu’elle parvenait à oublier le SGT durant quelques heures. Ses parents ont remarqué que quand elle était en défense ou qu’elle passait du temps à attendre le ballon, ses tics reprenaient. En revanche, si elle jouait en milieu de terrain ou qu’elle devait courir en permanence, ils disparaissaient. Le mouvement prenait le pas sur ses pulsions.

Cette sensation de contrôle était si nouvelle et si excitante qu’elle ne voulait jamais s’arrêter de jouer. "Je sentais qu’une fois que ce serait fini, peut-être cette nuit-là, j’aurais besoin de céder aux tics. Alors je demandais à l’entraîneur de jouer juste cinq minutes de plus ! Sur le terrain, je me sentais enfin libérée des tics."

Certains sportifs estiment que le SGT leur confère des pouvoirs quasiment magiques. Tim Howard, le gardien de but de l’équipe américaine de la coupe du monde 2014, affirme qu’il lui permet d’avoir des réflexes et une vision uniques. De même, le célèbre neurologue Oliver Sacks a écrit un article sur un joueur de ping-pong qui faisait preuve d’une incroyable célérité et pouvait renvoyer des balles intouchables, ce qu’il attribuait à son SGT. La plupart des personnes touchées par ce syndrome (dont Amaris) souffrent de troubles obsessionnels compulsifs, ce qui explique peut-être ces capacités: elles ont besoin de répéter certains gestes (attraper le ballon ou courir très longtemps) jusqu’à la perfection. "Ça ne veut pas dire que c’est une bonne chose", a précisé Oliver Sacks à un journaliste l’année dernière, "mais il a parfois des avantages". De récentes études de l’université de Nottingham prouvent que les cerveaux de patients atteints du SGT présentent des particularités, telles qu’un meilleur contrôle du corps, et se sont adaptés après avoir passé des années à devoir surmonter des handicaps conséquents.

À l’Association américaine pour le syndrome de la Tourette, ce lien entre SGT et capacités sportives ne fait pas encore l’unanimité parmi les neurologues. On préfère parler de symptômes réduits lors de la pratique d’une activité, sportive ou non. L’important est d’attirer l’attention des patients sur autre chose que leurs tics.

Le football a aidé Amaris à s’apaiser. Au bout d’un certain temps, ses tics ont diminué. Elle se sentait mieux à l’école et participait davantage. Elle s’est mise à parler énormément, ce qu’elle fait encore aujourd’hui. Lors de son dernier match anglais, les autres enfants l’ont acclamée en la portant sur leurs épaules: elle avait marqué trois buts. Quelques mois auparavant, ce contact physique lui aurait été insupportable (à cause des microbes) mais elle y a pris plaisir. C’est à ce moment-là que sa famille a déménagé en Alabama.

L’adaptation à une nouvelle ville, une nouvelle maison, une nouvelle école où elle ne connaissait personne a généré un fort stress qui a réveillé ses tics. Elle en était éreintée, encore bien plus qu’avant. Mais elle avait tiré un enseignement de son année en Grande-Bretagne. Elle a décidé de s’inscrire dans deux clubs de football et une équipe de natation.

Il n’a pas fallu longtemps avant que Mike et Kristen entendent parler de ses prouesses impossibles : à l’école, leur fille de sixième courait un kilomètre et demi en moins de six minutes.

"J’ai cru que le parcours n’avait pas été bien mesuré", se souvient sa mère. Mike, lui, ne pouvait tout simplement pas y croire, au grand dam de leur fille. Un jour de grande chaleur, ils l’ont emmenée sur la piste de la base militaire. Elle a fait un temps correct au premier tour: ils étaient impressionnés mais pas convaincus. "Je ne pensais pas qu’elle tiendrait", me dit Mike. Et puis elle a commencé à aller de plus en plus vite. Elle a fini en 5’36".

"Là, on s’est rendu compte qu’elle était vraiment douée."

Ça ne pouvait pas mieux tomber: le foot lui demandait trop d’efforts. Benjamine de l’équipe, elle était terrifiée à l’idée de ce que pensaient les autres filles sur sa façon de jouer et en perdait tout plaisir. Quant à la natation, c’était un sport trop solitaire pour elle. Difficile de se lier avec les autres membres de l’équipe quand on passe son temps sous l’eau…

En revanche, la course, c’est sa "tasse de thé", comme elle dit. Contrairement à nous autres, pauvres maladroits aux jambes arquées et à la posture pataude, elle ne semble pas se forcer à aller vite. Pour se rendre compte de sa prouesse, il faut regarder le paysage, derrière elle. Elle a un équilibre parfait, chaque jambe fournissant le même effort à intervalles réguliers. On dirait presque qu’elle flotte. Quand on regarde les photos où elle franchit la ligne d’arrivée, on a une impression de déjà-vu: on y voit systématiquement une gamine leste, entourée de spectateurs et officiels qui la regardent bouche bée.

Même la rudesse de l’activité a fini par lui plaire: les muscles courbaturés et les poumons brûlants laissent place chez elle à une impression de légèreté, de puissance. La douleur est toujours là, mais Amaris la dépasse. Le mois dernier, elle m’a fait part d’une séance récente, particulièrement révélatrice: "L’exercice était vraiment dur, et on devait finir par deux séries de 400 mètres. Je courais et je me sentais bien, je ne sais pas pourquoi. C’était facile, c’est tout. Je me suis écriée : ‘C’est l’état de grâce !’ Quand ça arrive, on n’a plus mal. On est là, c’est tout, et on pense à plein de trucs en même temps. C’est difficile à expliquer."

John Terino, son entraîneur à l’école Montgomery Catholic, est à la fois enchanté et terrifié d’entendre ce genre de choses. Il n’avait encore jamais eu affaire à une coureuse aussi douée, et l’avenir de la jeune fille le préoccupe. Il prévoit de demander à certains garçons de participer à son entraînement, l’automne prochain. Pas toute la course, car aucun d’eux n’arrive à tenir la distance, mais en faisant quelques séries avec elle. À la recherche d’une bonne stratégie, il s’intéresse de près aux courses les plus connues afin de la préparer pour une éventuelle compétition nationale, l’an prochain.

Mais il sait bien que les jeunes les plus prometteurs n’ont pas tous une belle histoire. Quand il la voit tout donner avec un perfectionnisme extrême, il se demande toujours si elle tiendra le coup. Que se passera-t-il si elle craque? "Depuis que j’ai compris à quel point elle était douée, j’ai très peur d’être celui qui la brisera", confesse-t-il.

Lors des rencontres, l’adolescente n’est jamais seule. Elle ne quitte jamais les membres de son équipe. Quand elle a fini sa course, elle enfile un pull et rejoint ses coéquipiers. Elle leur tourne autour en sautillant jusqu’au moment du départ. Ce n’est certes pas la première fois qu’elle a des amis, mais elle n’avait jamais été si proche d’un tel groupe de garçons et filles. Pour elle, ils font partie de sa famille et ils la traitent comme tout le monde.

Mais elle n’est pas comme tout le monde. Les gens ne se gênent pas pour observer et analyser l’une des meilleures jeunes coureuses américaines. Il y a quelques mois à peine, elle a reçu une lettre de l’Université du Kansas, dont l’équipe a remporté la compétition féminine d’athlétisme du NCAA en 2013. À l’école, les autres élèves la saluent, même ceux qu’elle ne connaît pas. Les coureuses des autres équipes la regardent comme une bête curieuse et parlent d’elle dans les douches.

Cet examen peut aussi prendre un tour plus intime. Dans l’univers de la course, les adultes ne se privent pas de discuter en détail du physique des enfants. Des inconnus débattent ainsi publiquement de la taille de ses os, de ses abdos et fessiers ou encore de ses hanches et de sa poitrine. Le corps d’Amaris est devenu un sujet à la mode, durant les courses comme sur les forums spécialisés. Au départ, ça lui faisait peur. On trouve entre autres ce genre de commentaires: "LOL! Là, elle est mince mais après la puberté elle deviendra super lente. C’est toujours comme ça."

Lors d’un cross (qu’elle a remporté avec deux minutes d’avance), un entraîneur a dit qu’elle devrait manger un peu plus. Mike m’a avoué qu’il n’avait jamais eu autant envie de frapper quelqu’un. Il a répliqué que sa fille était naturellement élancée à cause d’une poussée de croissance et que, bien que ça ne regarde personne, le SGT avait brûlé toutes les calories superflues.

N’importe quel adolescent serait perturbé par ces commentaires. Or, les personnes souffrant du SGT sont encore plus sensibles au stress, à l’excitation, à l’angoisse ou à la solitude (autant d’émotions qui font partie intégrante de la célébrité et du sport de haut niveau). Résultat: leurs tics augmentent et, par un cercle vicieux, ils sont de plus en plus isolés et affectés par leur symptômes.

Amaris, elle, a choisi d’essayer de se fondre dans la masse, d’éviter à tout prix d’être perçue comme différente. Elle a même commencé à prendre un léger accent du nord de l’Alabama. Lorsque la principale de son collège n’a parlé que de ses prouesses au détriment de ceux de l’équipe toute entière, Amaris l’a poliment réprimandée. Elle passe beaucoup de temps sur Internet, à regarder des vidéos sur le maquillage et montre un intérêt prononcé pour les garçons.

Lors d’un meeting, l’équipe de la Montgomery Catholic encourageait un membre d’une autre équipe, un coureur très rapide, très grand, avec un large torse. Dans un souci d’anonymat, nous l’appellerons Isaac.

"Amaris, regarde! Il est là!", a gloussé une fille de son équipe.

"Va-z-yyyy Isaaaaac!", a hurlé Amaris.

Son père et elle sont allés le voir courir, à l’occasion d’une rencontre ultérieure.

"Je l’aime bien, Isaac", a-t-elle dit pour tester son père. "Il est cool. Enfin, je lui ai pas parlé, mais..."

"Il a l’air cool?"

"Ouais. Et il est super grand."

En apparence, Amaris passe une très bonne année. Cela fait des mois qu’elle n’a plus de tics. Elle pense avoir vaincu sa maladie ("Ne dis pas que je vais mieux, mais que je suis guérie. Parce que c’est vrai.") mais le cerveau ne change pas si facilement. La cause du SGT est toujours là. Durant l’une de nos conversations, Mike a parlé de son tic au cou. Aussitôt, Amaris a réagi: "Oh non, s’il te plaît. Dis pas ça, dis pas ça..." Son père s’est tout de suite excusé, et la jeune fille est passée à autre chose, mais elle ne veut surtout pas que ces souvenirs-là deviennent une part de l’identité qu’elle est en train de se construire.

Avant qu’elle ne se mette à courir, son corps était son pire ennemi. Aujourd’hui, ses défis sont généralement intérieurs. Comme le dit Kristen, ce qui était autrefois physique est désormais mental.

"La dernière fois qu’elle a eu un tic, c’était l’année dernière. Pour elle, c’était il y a des années. Elle n’est pas dans une bonne période et, malgré le sport, les troubles obsessionnels compulsifs ont pris le dessus."

C’est pourquoi la jeune fille vérifie systématiquement que ses bouteilles d’eau sont hermétiquement fermées, en écoutant craquer le bouchon quand elle les ouvre. Même si ce n’est plus aussi fréquent qu’avant, elle se lave toujours les mains jusqu’à ce qu’elles saignent. Après avoir lu La Nuit d’Élie Wiesel, elle n’a plus pensé qu’à la Shoah et n’a parlé que de ça pendant des semaines. Il arrive qu’une pensée la dévore complètement, explique sa mère.

Aujourd’hui, elle a surtout peur de déménager. Elle vit à Montgomery depuis le CM2, l’une des périodes les plus longues qu’elle ait passées au même endroit. Elle passe d’ailleurs son temps à demander à son père de quitter l’armée. Pas par caprice, mais parce qu’elle ne peut s’empêcher d’évoquer ce qui la préoccupe. Elle a dû supporter l’absence de son père, parti pour la guerre, pendant presque un tiers de sa vie. "C’est ça qui la fatigue", me dit sa mère. La simple pensée de devoir tout recommencer ailleurs, avec des inconnus... "C’est comme un détonateur."

J’ai demandé à Amaris comment elle arrivait à gérer la pression et les attentes des gens, en ce qui concerne ses performances sportives. Elle s’est montrée très optimiste: "Parfois le corps change, et parfois non. Ça dépend de Dieu. Alors, qui sait? Les choses sont comme elles sont." Ses parents non plus ne sont pas inquiets pour sa carrière sportive, mais ils se préoccupent de ce que l’on exige de l’une des meilleures coureuses du pays. Ses obligations ne feront que croître, et elle pourrait bien être écrasée par ce processus, malgré tous les bénéfices qu’elle a tirés de cette activité.

En attendant, Amaris lit des citations d’un livre sur le bonheur que sa mère lui a offert, et dessine des filles au visage souriant sur ses jambes pendant les cours... Elle arrive même plus ou moins à supporter le comportement des garçons de son équipe : le nez qui coule, les raclements de gorges, les crachats. Même le jour où ils l’ont aspergée de boue en lui disant que c’était de la bouse de vache. "Elle s’est énervée, mais comme l’aurait fait n’importe qui", témoigne Winston Wright, le fils de l’entraîneur. Le jeune homme est lui-même bon coureur.

Le coup part. Amaris s’élance. C’est la première compétition en extérieur de la saison. Parmi ses concurrentes sur ce 1600 mètres, Kaitlin York, une coureuse senior de la American Christian Academy, au physique assez trapu, et l’une des seules de l’État à pouvoir la concurrencer. Amaris est énervée de n’avoir pas réussi à passer sous la barre des cinq minutes quelques semaines auparavant, et elle attendait cette rencontre avec impatience.

Avant la course, elle m’a dit qu’elle avait un rhume et qu’elle ressentait une douleur dans les mollets. Ce qui la ravissait, car, la semaine précédente, elle se sentait si bien qu’elle en avait perdu ses repères. "J’avais oublié comment courir tellement je suis habituée à avoir mal quelque part. Quand tout va bien, je me sens bizarre."

Les deux concurrentes sont au coude à coude pendant deux tours, seules en tête. Kaitlin a l’air tendu, les poings serrés, quand ceux d’Amaris sont ouverts et décontractés.

C’est au début du troisième tour que son entraîneur lui a demandé de sourire. Ce qu’elle fait. "Maintenant, prends-moi un peu d’avance", lui crie-t-il. Elle s’exécute sans problème.

Avant de s’éloigner, Amaris lance un "Félicitations!" retentissant à sa concurrente, qui n’a rien répondu.

"Ça m’a un peu énervée", admettra la jeune prodige après la course.

"Tu n’avais pas un peu l’impression de te moquer d’elle?"

"Pas du tout! J’étais simplement contente pour elle."

"Généralement, on ne se fait pas des compliments pendant les courses."

"Mais c’était agréable de courir avec quelqu’un", murmure-t-elle, un peu vexée.

Le dernier tour tient du miracle. Amaris a neuf secondes d’avance sur Kaitlin, et le reste du peloton est si loin derrière que le public ne peut pas regarder tout le monde en même temps. Amaris, de nouveau seule, se sent visiblement bien. Elle est dans son propre monde, perdue dans « la félicité de courir le monde par ses propres moyens », comme le dit M. Terino. Son chrono? 4’59"50.

En franchissant la ligne d’arrivée, Amaris laisse échapper un petit cri aigu. Pas vraiment un tic, mais un bruit bizarre. "Ouais!" Une exclamation qu’elle a lancée, la tête en arrière. Elle pensait avoir crié, mais ce n’était pas le cas.

Sur le chemin du retour, bien installée dans la camionnette, elle explique à son père qu’elle déteste le shopping, sauf pour l’équipement sportif. Pourtant, quand nous passons devant une galerie marchande, elle demande à s’arrêter.

Elle regarde les vêtements pour femmes. Rapidement, d’abord. Elle effleure les shorts, les robes, les hauts et les jupes, puis les abandonne et va voir plus loin. "Je déteste vraiment le shopping", me confie Mike. Mais il a l’air heureux de voir sa fille dans les rayons. Elle commence à ralentir le rythme et à vraiment regarder ces habits clairement destinés à des femmes beaucoup plus âgées. Elle s’intéresse à un haut vert sombre avec une longue queue constellée de petits trous.

"Il est trop bizarre, celui-là. J’adore. Tu crois qu’il faut porter un débardeur ou un t-shirt en dessous?"

"Tu as intérêt", répond son père.

"D’accord", s’écrie-t-elle en gloussant.

Mike montre un t-shirt sur lequel figure un squelette en strass doté d’une moustache.

"Et celui-là?"

"Oh non. Bêrk." Une robe digne du Magicien d’Oz ne l’enthousiasme pas davantage. Même traitement pour plusieurs châles, quelques jupes trop courtes et des chemisiers dignes d’un agent immobilier.

Elle n’arrête pas de revenir voir le haut à trous. "Je l’aime vraiment, celui-là. Tu trouves pas qu’il est bizarre, Papa?"

"Si."

Elle le regarde en réfléchissant. On dirait que l’idée l’intéresse plus que le vêtement lui-même. Elle le serre contre elle.

"Il est trop bizarre", s’exclame-t-elle enfin. "Comme moi!"

Ce texte, publié à l’origine sur Le Huffington Post américain, a été traduit par Maëlle Gouret pour Fast for Word.