El recorrido era pantanoso en las partes bajas, pero el cielo estaba claro y el tiempo de noviembre era propicio para correr rápido. Que es justo lo que Jordan van Druff estaba haciendo. El musculoso estudiante de octavo llevaba una amplia ventaja sobre los mejores corredores de 13 y 14 años del sur. Descendió con cuidado la última colina de la carrera de cinco kilómetros, abriéndose camino entre piedras y raíces hasta que llegó abajo y se dio la vuelta entre una masa de fans y entrenadores entusiasmados. Él llevaba el mando, y aun así parecía asustado.

Tras él, bajando la colina en volandas como si no hubiera ni piedras ni raíces, apareció una figura con el pelo largo y rubio. Este corredor aceleró, con los ojos puestos en la espalda de Jordan como si se lo fuera a comer.

“Es una chica. Es una chica”, dijo uno de los entrenadores. La gente se puso a empujar la valla que los separaba de la carrera para poder verla.

Su nombre era Amaris Tyynismaa. Tenía 13 años y era ágil, iba vestida de rosa y naranja chillón. Con cada paso, recorría grandes tramos y sus zancadas parecían alargarse y simplificarse cuanto más rápido corría. Lo más extraño es que sonreía, pese a que las carreras de fondo son, ante todo, un ejercicio agónico. Varios de los chicos a los que adelantó le dieron ánimos.

Si la carrera hubiera sido 200 metros más larga, puede que hubiese ganado. Cuando cruzó la línea de meta, doce segundos después de Jordan y muy por delante del resto, miró el cronómetro: 5 kilómetros en 16:57 minutos. Estaba entre las mejores marcas que las chicas de instituto habían hecho el año anterior, pero Amaris era más pequeña que ellas. De hecho, no había empezado a competir hasta hacía un año.

Antes de esa carrera -la Foot Locker South Regional en Charlotte (Carolina del Norte, EEUU) el pasado otoño-, Amaris ya había ganado en Alabama un campeonato de institutos campo a través por 80 segundos, el equivalente a ganar un partido de baloncesto por 100 puntos. En febrero, después de batir unos cuantos récords más, fue seleccionada entre los mejores jóvenes corredores de fondo en superficie cubierta de Estados Unidos. Era la única estudiante de colegio del grupo.

Sus entrenadores creen que tiene aptitudes para ganar competiciones universitarias, quizá incluso para acudir a las Olimpiadas. Lo dicen con cautela, totalmente conscientes de lo arriesgado que es afirmar eso de un corredor tan joven. Los tobillos y las espinillas se rompen, la motivación decae y el cuerpo se transforma. Son retos a los que se enfrentan todos los corredores que desde jóvenes prometen. Pero Amaris tiene más desafíos a los que enfrentarse.

El día anterior a la carrera en Charlotte, su padre, Mike, un piloto de las Fuerzas Aéreas, la cogió como si fuera una niña pequeña y la subió 17 tramos de escaleras porque le aterrorizaba montarse en el ascensor del hotel. En los espacios cerrados se siente paralizada por la ansiedad y el miedo: le arde la cara, se le dispara el corazón y le entra calor por todo el cuerpo. La primera vez que se encontró con el ascensor del hotel, cogió las escaleras y se quedó agotada. La segunda vez, su padre no dejó que perdiera fuerzas antes de la carrera. La cogió y la subió con cuidado mientras ella contaba chistes e intentaba tranquilizarse.

Un par de meses después, la madre de Amaris, Kristen, explicó cómo alguien con un talento tan extraordinario podía ser tan frágil. Kristen es intuitiva y protectora con sus hijos, y tiene muchos motivos para reflexionar sobre la lucha entre el cuerpo y la mente de Amaris. “Cuando corre”, dice Kristen, “creo que está huyendo del trastorno”.

Cuando Amaris tenía tres años, sus padres a veces se la encontraban en el suelo, con la cara rígida y los músculos agarrotados. Los ojos como platos y centrados en un punto; la cara roja de aguantar la respiración. Entonces, unos minutos después, se levantaba y se ponía a jugar como si no hubiera pasado nada.

Otras veces se mostraba excesivamente sensible al tacto de ciertos tejidos y texturas en su piel. Se ponía un abrigo para salir a la calle y se tiraba al suelo entre gritos y patadas. A esto siguieron años de consultas, pruebas y diferentes tipos de terapias. Cuando parecía que algún médico se aproximaba a una respuesta, las exigencias de la vida militar obligaban a la familia a mudarse y a empezar el proceso de nuevo. Finalmente, después de un año de observación, un doctor del centro médico militar Walter Reed le diagnosticó síndrome de Tourette.

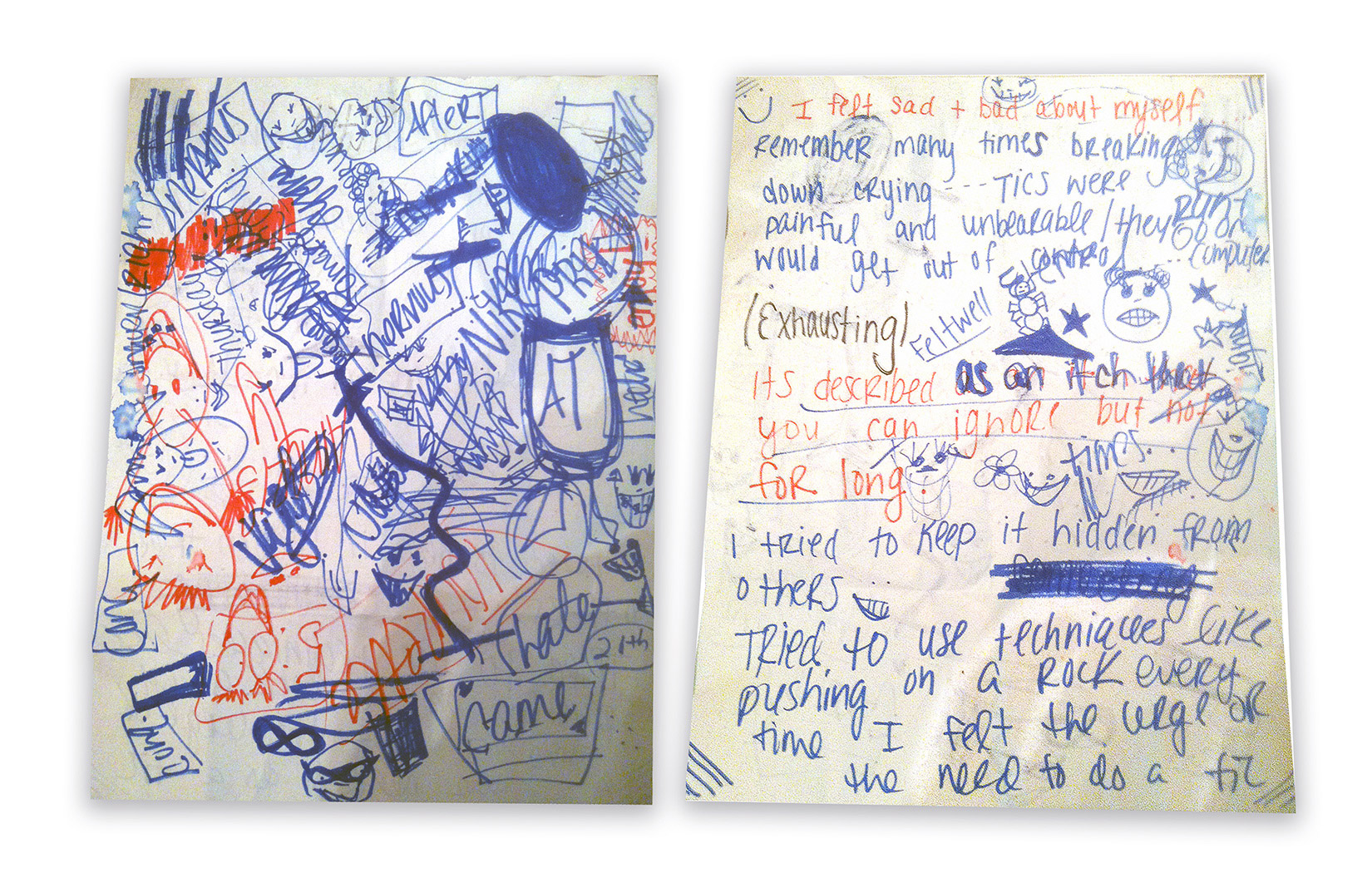

A pesar del imaginario colectivo, que representa este síndrome como la enfermedad de las palabrotas, Amaris, como el 90% de la gente que lo sufre, nunca maldice ni chilla groserías sin control. (¡Oh, dios mío! es lo más grosero que dice.) En cambio, siente la necesidad irresistible de mover partes del cuerpo de una forma específica, y a veces hace ruidos con la garganta -lo que suele llamarse tic, pero a otro nivel-. Hace unos años, los tics eran tan exagerados que la sacaban dando tumbos de su pupitre. Gastaba tanta energía para contener esas crisis que no era capaz de concentrarse en la escuela; sabía que los demás niños pensaban que era estúpida. “Es como un pequeño demonio en el hombro que te dice que hagas cosas y tú tienes que intentar luchar contra ellas”, cuenta.

La Asociación del Síndrome de Tourette cuenta con Jóvenes Embajadores y otros niños que escriben en su boletín, That Darn Tic [Ese maldito tic]. Amaris no es de esos niños. Ella odia los tics, y especialmente odia la idea de que la gente piense que debería aceptarlos. Desde su punto de vista, ellos, los tics, la atacan a ella.

Los trastornos del sueño son comunes entre la gente con síndrome de Tourette, y ella ha estado años sufriendo duras pesadillas desde la guardería. Cada noche, 45 minutos después de quedarse dormida, sus padres la oían saltar de la cama al suelo. Corría por la casa, subía y bajaba las escaleras gritando. Veía aviones volando, cayendo en picado, quizá chocando. A veces ella estaba dentro y otras los veía sobrevolando su cabeza. Se sentía aterrorizada y sola. Experimentaba dolor de verdad y una quemazón constante en su pulgar. Un rato después se calmaba, volvía a la cama y apenas recordaba los detalles a la mañana siguiente.

“Es muy triste ver a un hijo sufriendo tanto”, dice Kristen, “especialmente cuando resulta tan distinto a como es ella, una chica increíble y confiada. Pero entonces sale la otra parte de sí”. Y esa parte la obligó a esconderse. Con nueve años, Amaris empezó a llevar consigo una piedra y una bolsita de hierbas aromáticas para frotarlas cuando sentía que le venían los tics. Le ayudaba un poco. Al igual que otros niños con el síndrome, desarrolló técnicas secretas para parecerse más al resto de la gente.

“Sentía la urgencia de estirar las piernas como una goma elástica”, cuenta Amaris. “Recuerdo que una vez estaba andando en fila y sentí esa necesidad, tenía que hacerlo. Así que fingí estar haciendo estiramientos y saltos. Bueno, nadie dijo nada”.

Ansiaba el momento de verse sola en el pasillo o los instantes de clase en los que nadie la miraba. Sólo entonces podía mover la cadera de un lado a otro, o estirar la boca al máximo, o sacudir el cuello hasta sentir dolor y alivio a la vez. No obstante, la mayoría de las veces tenía que tratar de comportarse y aguantar los tics hasta más tarde. Al acabar las clases, estaba hecha polvo.

“Cuando me montaba en el coche de mi madre estaba tan agotada y tan triste, supongo que decepcionada conmigo misma, que, simplemente, gritaba”, explica Amaris. “Me entraban rabietas. Y hacía todos los tics. Lloraba. Oh, dios mío, era horrible. Me acuerdo de lo contenta que estaba por ver a mi madre, pero entonces venía el Mamáááááááá y luego el ataque”.

“¡Sí, es Mamá! ¡Rowwwwr!”, dice Mike. Reírse de las partes más duras de sus historias es una costumbre en la familia Tyynismaa. Todos lo hacen.

“Pero yo no quería hacerle daño. Estaba muy sensible. La quería, pero tenía que sacar todo de dentro y, por desgracia… Lo siento, Mamá”.

“Te quiero”, dice Kristen,

“Y yo a ti, Mamá”.

Las cosas no empezaron a cambiar para Amaris hasta tercero de primaria, cuando la familia se mudó a Inglaterra por un puesto en la Fuerza Aérea Real en la base de Lakenheath. En la escuela primaria de Fetwell empezó como siempre, tranquila, susurrando, escondiendo sus tics lo mejor posible.

Entonces Kristen la animó a apuntarse al equipo de fútbol local. Amaris descubrió que le gustaba y que era buena, pero, más allá de eso, descubrió algo crucial sobre su síndrome: podía olvidarse de él por un momento. Sus padres se dieron cuenta de que tenía tics cuando jugaba de defensa; si no, se quedaba sin hacer nada. Sin embargo, cuando el entrenador la puso en el medio campo, una posición que requiere estar en continuo movimiento, apenas tenía tics. Cuando corría, el movimiento se sobreponía a su necesidad de agitar el cuerpo de forma incontrolable.

La sensación de control le resultaba tan extraña, tan estimulante, que nunca quería que acabaran los entrenamientos. “En cierto modo sabía que cuando saliese de allí, quizás por la noche, volvería a tener tics. Me acuerdo de pedir al entrenador: ‘Por favor, por favor, ¿podemos quedarnos cinco minutos más?’”, cuenta. “En el campo sentía libertad, como si me liberara de eso”.

Algunos atletas con síndrome de Tourette atribuyen sus poderes casi mágicos a su trastorno. Tim Howard, el portero de la selección de fútbol estadounidense, afirma que el síndrome le ha dado una visión y unos reflejos que otros jugadores no tienen. El afamado neurólogo Oliver Sacks escribió una vez sobre un jugador de ping-pong con una rapidez anormal y una capacidad de devolver golpes imposibles que él creía asociadas al síndrome de Tourette. Una de las razones es que las personas con este síndrome suelen tener también un trastorno obsesivo compulsivo (entre ellas, Amaris). Necesitan repetir conductas -ya sea correr distancias increíbles o evitar que la pelota entre en la red- hasta que lo hacen bien. “No digo que sea bueno tenerlo”, explicaba Sacks a un periodista el año pasado, “pero si alguien tiene síndrome de Tourette, también tiene ventajas”. Una nueva investigación de la Universidad de Nottingham demuestra que el cerebro de los pacientes con el síndrome es físicamente diferente al del resto de personas, controla mejor el cuerpo y está modificado tras años de operar bajo una resistencia superior a la habitual.

Los neurólogos de la Asociación del Síndrome de Tourette no están tan convencidos de la conexión entre el trastorno y la superioridad en el atletismo. Prefieren decir que las personas que lo sufren suelen reducir sus síntomas cuando practican un deporte o cuando se involucran en algo que focaliza su atención más allá de los tics.

El fútbol acalló el ruido en la cabeza de Amaris. Cuando empezó a jugar, también comenzó a tener menos tics fuera del campo. Mejoró en la escuela. Hablaba más. De hecho, hablaba mucho, como ahora. En su último partido en Inglaterra marcó tres goles y los otros niños la pasearon subida en hombros. Sólo unos meses antes esto le habría supuesto un problema, pero en ese momento le encantó. Y entonces su familia se mudó a Alabama.

Sus tics aumentaron con el estrés y la ansiedad de tener que adaptarse a una nueva base, a una nueva casa, a un colegio nuevo sin amigos. Los sufrió más que nunca. Pero Inglaterra le había enseñado algo. Decidió apuntarse a dos equipos de fútbol y a uno de natación.

Al poco tiempo, Mike y Kristen empezaron a escuchar historias de hazañas atléticas que parecían imposibles. Concretamente, les decían que su hija de sexto de primaria corría 1,6 kilómetros en menos de seis minutos.

“Pensaba que debía haber algún error”, dice Kristen. Mike se negó a creerlo. Amaris estaba indignada. En la base había una pista reglamentaria, así que un caluroso día llevaron a Amaris a correr. En la primera vuelta hizo un buen tiempo, y sus padres estaban impresionados, pero no convencidos. “No estaba seguro de que pudiera llegar”, recuerda Mike. Pero entonces empezó a ir cada vez más rápido, y finalizó en 5:36.

“Ahí es cuando nos dimos cuenta de que era muy buena”, recuerda Mike.

Su marca no podía haber sido mejor. El fútbol empezaba a ser demasiado para Amaris. En su último equipo era la más joven con diferencia y le asustaba tanto lo que otras chicas dijeran sobre su juego que llegó a perder el placer y muchos de los beneficios del deporte. Nadar era una actividad demasiado solitaria; es mucho más difícil crear vínculos cuando estás bajo el agua todo el tiempo.

Por otra parte, correr le iba bien. “Es mi estilo”, le gusta decir. A diferencia del resto de los mortales, parece que a ella no le supone un esfuerzo. Hay que fijarse en el escenario que le rodea para apreciar la distancia que está recorriendo. Siempre mantiene el equilibrio, empleando exactamente el mismo esfuerzo a intervalos precisos alternos. Parece que está más en el aire que en el suelo. Las fotos de cuando Amaris llega a la meta resultan graciosas por su similitud: aquí está la chica rápida y aquí están todos los espectadores mirándola, boquiabiertos.

Incluso ha llegado a apreciar la brutalidad del deporte, cómo el dolor muscular y el ardor en los pulmones al final desaparecen cuando está eléctrica, flotante, consciente del dolor y de que es superior a él. El mes pasado, me habló de un entrenamiento muy revelador. “Fue una sesión realmente dura”, dice, “y al final teníamos que hacer dos intervalos de 400 metros. Yo estaba corriendo y estaba muy feliz. No sé qué fue, pero a mí me resultó muy fácil. Cuando corría, gritaba ¡estoy en estado de gracia! No sé, sólo… dejas de sentir dolor, estás ahí, piensas en todo y es muy difícil de explicar”.

Hablar sobre esto resulta al mismo tiempo agradable y aterrador para John Terino, su entrenador en la escuela Montgomery Catholic. Amaris es la corredora con más talento con la que ha trabajado y se pasa bastante tiempo pensando en su futuro. En otoño se está planteando llevar a algunos de los chicos del equipo a sus entrenamientos en diferentes tramos, ya que ninguno puede mantener su ritmo de principio a fin. Mientras la prepara para un posible campeonato nacional para el próximo año, Terino estudia las estrategias de carreras famosas.

También sabe que las historias de jóvenes prodigios no siempre son felices. Él ve cómo se esfuerza Amaris, lo perfeccionista que es, y piensa: ¿Esto es realmente sostenible? ¿Qué le pasará si no? “Mi mayor miedo, cuando me di cuenta de lo buena que es”, dice, “era que no quería ser el tío que la destrozara”.

En las carreras, Amaris nunca está sola. Siempre se la ve cerca de, al menos, un miembro de su equipo. Después de la competición, se pone la sudadera y se queda con ellos, esperando hasta que se tienen que ir a la pista para sus propios calentamientos. Por supuesto, Amaris siempre ha tenido amigos, pero nunca se había hecho íntima de un grupo tan amplio de chicos y chicas. Los considera su familia y ellos la tratan como a los demás.

Pero ella es diferente. Es una de los corredores más jóvenes del país, lo que significa que está siendo observada y analizada. Justo hace unos meses recibió una carta de la Universidad de Kansas, de las campeonas de atletismo femenino de universidades. Los niños de su colegio, a los que no conoce, le chocan los cinco por los pasillos. Cuando se cruzan con ella, las niñas la observan y cuchichean en el baño.

A veces, el escrutinio se torna personal. El mundo del atletismo es uno de los pocos en los que es aceptable que los adultos hablen abiertamente sobre el cuerpo de los niños. Personas desconocidas especulan sobre la longitud de los huesos, la musculatura de los glúteos y abdominales, la disposición de pecho y caderas. El físico de Amaris se ha convertido en tema de conversación general, en las carreras y en foros por Internet. Al principio le asustó. Uno de los comentarios de un foro decía lo siguiente: “Es muy pequeña, pero cuando llegue a la pubertad hará tiempos mucho más lentos. Ocurre muchas veces”.

En una carrera campo a través, que ganó por dos minutos, un entrenador comentó que alguien debería darle un bocadillo. Mike me contó que nunca había sentido una necesidad tan imperiosa de dar un puñetazo a alguien. Replicó que su hija estaba delgada por naturaleza, que además estaba dando el estirón, y que, aunque no fuera de su incumbencia, el síndrome de Tourette había quemado todas las calorías de Amaris.

Esta atención resultaría molesta a cualquier adolescente. Pero, además, hay estudios que demuestran que cuando una persona con síndrome de Tourette siente ansiedad, excitación, estrés o soledad -las emociones que suelen acompañar a la competición de élite-, los tics se agravan. A su vez, los tics aumentan la sensación de distanciamiento y el ciclo comienza de nuevo.

La respuesta de Amaris ha sido mimetizarse lo máximo posible. Lo que más teme es que piensen que es rara o diferente. Se le empieza a notar ligeramente un acento del norte de Alabama, no demasiado nasal, sólo un deje. Reprendió de forma educada al director de su colegio por anunciar sólo sus logros atléticos y no los de sus compañeros de equipo en una asamblea. Pasa mucho tiempo viendo tutoriales de maquillaje en Internet y se nota que muestra interés por los chicos.

En una competición, los gritos de los aficionados de la Montgomery Catholic fueron a parar a un chico de otro equipo. Un chico alto, ancho y muy rápido. Lo llamaremos Isaac.

“¡Mira, mira, Amaris! Mira ahí, ¡oh, dios mío!”, soltó una de sus compañeras.

“¡Vamos, Isaac!”, gritó Amaris.

Después, ella y su padre lo vieron corriendo en otro evento.

“Me gusta ese Isaac”, dijo, mirando a su padre. “Es guay. No lo conozco, pero...”

“¿Te parece guay?”

“Es muy muy alto. Sí”.

Aparentemente, Amaris está teniendo un gran año. Lleva meses sin sufrir tics graves y piensa que ya ha superado el síndrome de Tourette. (“No digas que he mejorado”, pide. “Di que estoy completamente curada, porque ya está curado”.) Pero el cerebro no cambia de forma milagrosa. La arquitectura del síndrome todavía está ahí. En una de nuestras conversaciones, su padre mencionó su tic del cuello y Amaris alzó la voz. “No, no, para”. Mike se disculpó de inmediato. Amaris lo sobrelleva, pero no quiere integrar esos recuerdos en la identidad que se está creando.

Antes de que Amaris descubriera el atletismo, controlar su cuerpo era su mayor lucha. Ahora, sus retos son más bien internos. Como señala Kristen, las cosas que antes eran físicas ahora son mentales.

“Tuvo la última crisis a finales del pasado año, pero actúa como si hubiera ocurrido hace mucho más tiempo”, añade Kristen. “Está en un período menguante; ahora también ha aflorado el síndrome obsesivo compulsivo”.

Éste es el motivo por el que al abrir una botella se la lleva al oído para escuchar que se rompe el precinto, por si acaso. Todavía se sigue lavando las manos hasta que se le agrietan, aunque no con tanta frecuencia como antes. Cuando se leyó La noche, de Elie Wiesel, se metió tanto en el horror del Holocausto que se pasó semanas hablando de ello sin parar. A veces, dice Kristen, las cosas la consumen.

La idea de mudarse es ahora una gran preocupación. La familia vive en Montgomery desde que Amaris entró a quinto de primaria, lo cual es mucho tiempo para ella, que no deja de pedir a su papá que se retire del ejército. Pero no lo hace como una niña malcriada, sino de forma accidental, como cuando una persona no puede evitar mencionar algo que le preocupa. Al fin y al cabo, Mike ha estado en misión de guerra casi un tercio de su vida. “Es el motivo por el que Amaris a veces está tan cansada”, explica Kristen. La idea de volver a empezar en otro sitio, otra escuela y con otra gente “es un detonante”.

Cuando le pregunté a Amaris cómo sobrelleva la presión, en particular las expectativas con respecto a sus carreras, ella se mostró especialmente optimista. “El cuerpo de algunas personas no cambia tanto, aunque el de otras sí. Será lo que Dios quiera”, dice. “¿Quién sabe? Las cosas pasan”. Sus padres tampoco están preocupados por el fin de su carrera deportiva. Sí se preocupan por las exigencias de convertirse en una de los mejores corredores del país. Tienen miedo del descontrol y de que, a pesar de todo lo que ha ganado corriendo, todo el proceso acabe abrumándola.

Mientras tanto, Amaris lee citas inspiradoras de un libro sobre la felicidad que su madre le regaló y se garabatea en la pierna dibujos de chicas sonrientes cuando está en la escuela. Hace todo lo posible por tolerar lo escatológico de los chicos de su equipo: los mocos, los escupitajos… Al principio “flipó”, cuenta Winston Wright, el hijo de su entrenador y también corredor. “Pero es como si fuera uno de nosotros”.

Cuando sonó el pistoletazo de salida, Amaris se abalanzó. Era el primer campeonato al aire libre de la temporada, y corría 1.600 metros compitiendo frente a un grupo de chicas entre las que estaba Kaitlin York, una potente veterana de la American Christian Academy y una de las pocas personas del Estado capaz de seguirle el ritmo. Amaris llevaba esperando esa carrera desde que no pudo superar la marca de 1.600 metros en cinco minutos unas semanas atrás. Estaba molesta.

Antes de la carrera, me dijo que estaba resfriada y que le dolían las espinillas. Y que esto era una noticia genial. La semana anterior, se sentía perfectamente sana y, por tanto, totalmente fuera de lugar. “Me olvidé de cómo se corría”, dice, “estoy tan acostumbrada a sentir algo de dolor que cuando no lo tengo, no me siento bien”.

En las dos primeras vueltas, Kaitlin y Amaris fueron casi a la par. No tenían cerca a nadie más, pero Kaitlin parecía tensa. Tenía las manos rígidas, mientras que las de Amaris iban sueltas, abiertas. Al comienzo de la tercera vuelta, el entrenador de Amaris le dijo que sonriera, y ella lo hizo. “Y ahora dame separación”, gritó, y ella lo hizo.

Pero antes de alejarse demasiado, Amaris dijo: “Buen trabajo, Kaitlin” lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara ella. Kaitlin no respondió.

“A mí me molestó”, me contó Amaris después.

“Amaris, ¿sabes lo que es caldear los ánimos?”.

“¡Sí, pero no! Yo estaba feliz por ella”.

“La gente no suele felicitar a su contrincante durante una carrera”, le dije.

“Pero me gustaba lo de ir corriendo con alguien”, contestó, más tranquila y un poco dolida.

La última vuelta fue una maravilla. Kaitlin iba nueve segundos por detrás, y las demás mucho más alejadas. Llegó un momento en el que era imposible divisar a Amaris y al resto en el mismo campo de visión. De nuevo, estaba sola. Se le borró de la cara cualquier signo de esfuerzo. Estaba ida, en su propio mundo. Su entrenador Terino llama a esto “la felicidad de cruzar la tierra con su propio control y su fuerza”. Acabó en 4:59.50. Mientras cruzaba la meta, Amaris soltó un chillido. No era un tic, era algo mejor, pero raro: “¡Sííí! Fue como un pequeño estallido, con la cabeza echada para atrás. Pensó que lo estaba gritando, pero no le salió así.

En la furgoneta de camino a casa, Amaris iba contándonos a Mike y a mí lo que odia ir de compras para todo lo que no sea equipamiento deportivo. Pero cuando pasamos por un centro comercial, nos preguntó si podía echar un vistazo.

Dentro, se fue directa hacia la ropa femenina. Tocó los pantalones cortos, los tops, las faldas y los vestidos para luego dejarlos y seguir avanzando. “No hay nada que me disguste más que ir de compras”, me confesó Mike, aunque parecía feliz viendo a su hija entre los escaparates. Ella se detuvo pensando comprarse las prendas que tenía delante, claramente diseñadas para mujeres mucho mayores. Se fijó en un top verde de punto largo por detrás y con agujeros.

“Éste es raro. Me gusta. ¿Me tendría que poner una camiseta debajo?”.

“Sí”, contestó su padre. “Claro que sí”.

“No,” dijo ella. Un vestido de Dorothy de Mago de Oz no pasó la prueba. Tampoco un par de pañuelos, unas faldas demasiado cortas y unas blusas perfectas para una agente inmobiliaria.

Así que volvió al top con agujeros. “Me encanta, Papá. ¿No te parece raro?”.

“Sí”.

Lo miraba pensativa. Parecía una actuación, como si estuviera más interesada en probar su idea que en la prenda en sí. Se lo ciñó al cuerpo. “Es muy raro”, dijo, finalmente. “Es muy yo”.