コースは低地でジメジメしていたが、11月の空は澄み渡り、速く走るにはもってこいだった。ジョーダン・ヴァン・ドルフは、速かった。たくましい筋肉をもつ8年生のジョーダンは、南部でも指折りの13、14歳のランナーたちを相手にして、すでに大きなリードを保っていた。5キロレースの最後、坂を注意深く下った。ゴールへとたどり着くまで、岩や木の根の間を走り、歓声を上げるファンやコーチたちをすり抜けていった。自分を完全に統制できていたが、なお不安そうに見えた。

彼の後ろには、まるで岩や木の根なんてないかのように坂を舞い降り、長い金髪をなびかせるランナーの姿があった。探し求めていた獲物かのようにジョーダンの背中を視界にとらえると、さらに加速した。

「女子じゃないか。女子だ!」と、コーチの1人が言った。沿道の観衆は立ち入り禁止の柵を押しのけ、その女子選手の姿をひと目見ようとした。

彼女の名はアマリス・ティニスマ、年齢は13歳。しなやかな体に鮮やかなピンクとオレンジのウェアを身につけていた。その一歩一歩が、まるで地面を大きく掴んでいるようで、ストライドが大きくなるごとに、走るスピードはさらに加速した。そして奇妙なことに、苦行のような長距離走のただ中で、彼女は微笑んでいた。抜かれた男子選手のなかには、彼女に声援を送る者さえいた。

もし、そのレースがもう200メートル長かったら、彼女は完全な勝利を収めていただろう。ジョーダンから12秒遅れでゴールラインをまたぐと、彼女は時計を見上げた。5キロを16分57秒。去年の高校生女子の記録の中でも、全国トップクラスのタイムだ。だが、アマリスはまだ中学生だ。実は、彼女が競技として走り始めたのは、たった1年前のことだった。

このレース――昨秋のフットロッカー・シャーロット南地域大会のことだ――までに、アマリスはアラバマ州高校クロスカントリー選手権に80秒差で勝っている。バスケの試合で言えば、100点差で勝ったようなものだ。さらにアラバマ州記録をいくつか作り、2月には屋内長距離走の全米代表選手に指名された。代表選手の中で唯一の中学生だ。

将来は大学で全米王者になり、そしてオリンピック選手の可能性だってある、とコーチたちは彼女の才能について考えていた。だが、コーチたちは慎重だった。あまり若いうちから、将来の話をするのは危険だ。 足首やすねを怪我し、モチベーションも薄れ、そして体が変化し……。早くから将来を嘱望されたランナーに立ちはだかる試練だ。だがアマリスには、他にやらなければならないことがあった。

シャーロットでのレース前日。アマリスの父親であり、空軍パイロットのマイクは、まだ幼い女の子を扱うようにアマリスを抱き上げて、17段の階段を登った。ホテルのエレベーターに乗ることをアマリスが怯えたからだ。閉じた空間に入ると、不安と恐怖で身動きが取れなくなるのだ。顔が赤くなり、鼓動が速くなり、全身が熱くなる。はじめてホテルのエレベーターを経験したときは、アマリスは階段を使い、そのせいで疲れきってしまった。2度目は、レース前にアマリスが疲れないようにと父親は考えた。彼女を背負って階段を上ろうとすると、アマリスは冗談を言って心を落ち着かせようとした。その間、父親はアマリスをしっかりと抱き寄せた。

その数カ月後、アマリスの母・クリステンは、不自然なほどの才能を持った人物は、時として非常に繊細な存在であると説明した。洞察力があり、そして娘を守ってきたクリステンにとって、アマリスが体と脳の間で闘っている理由について考えるのは、当然のことだった。「走っている時、アマリスは」とクリステンは言う。「病気から走って逃げているんでしょう」。

3歳の時、アマリスの筋肉が硬直して、仰向けに寝そべり、体がこわばる姿を両親は時折見かけている。目を大きく見開き、一点を見つめ、息が止まり、そして顔が赤らんだ。しばらく経つと、アマリスは立ち上がり、何もなかったかのように遊び続けた。

また、彼女は身に付けている生地や素材の感触に過度に敏感だった。外出しようとコートを着ると、ひっくり返って泣いて暴れた。数年に渡って、診察や精密検査やさまざまな治療を受けたが、医者が原因を特定しようかという頃になると、父親が所属する軍の都合で引っ越さなければならず、治療は初めからやり直しになった。1年間の献身的な診察を経て、ようやくウォルター・リード陸軍病院の医師が、トゥレット症候群(TS)だと診断を下した。

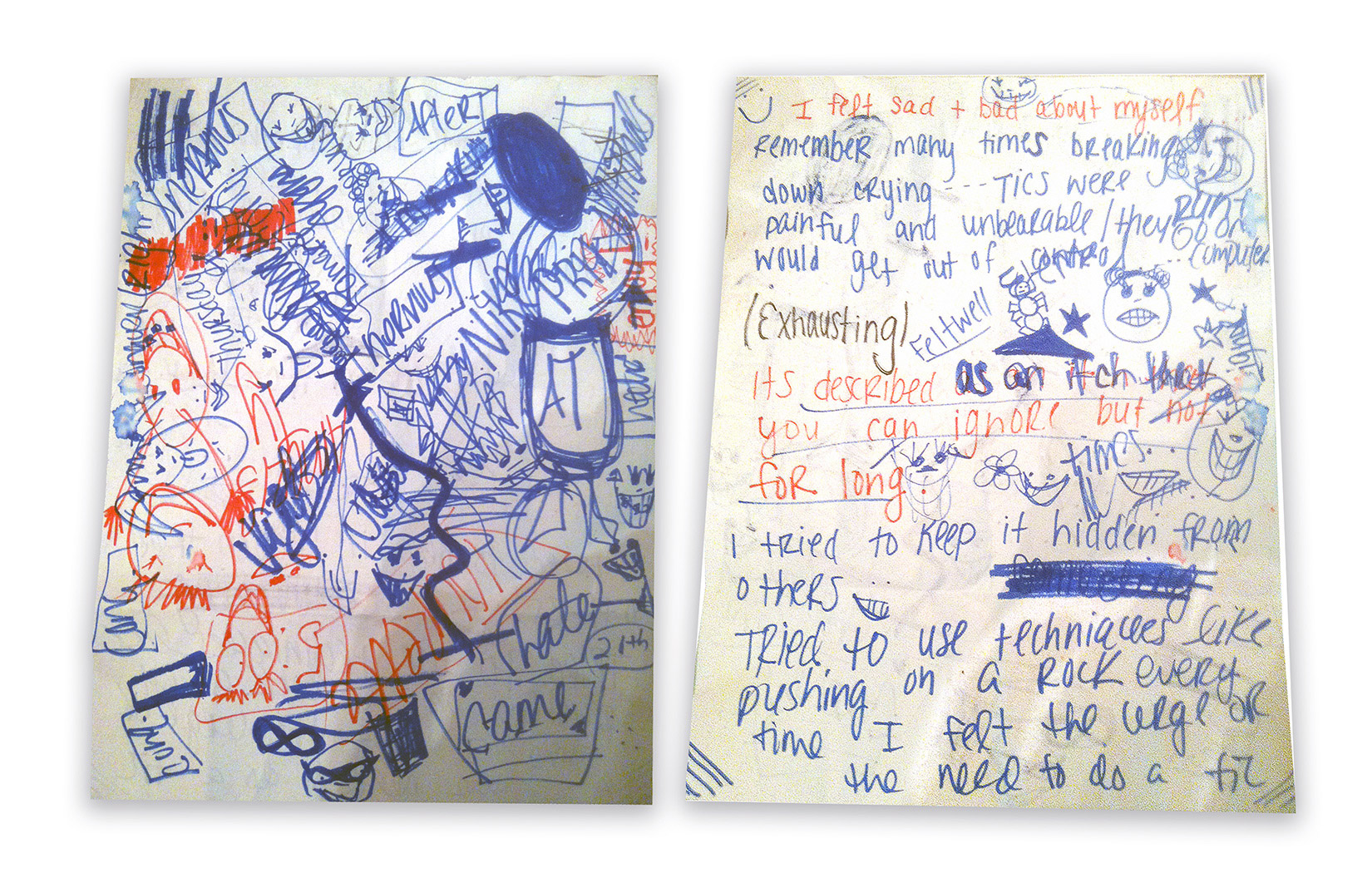

悪態をつくというTSの症状は広く知られ、ポップ・カルチャーでもおなじみだ。しかしアマリスは、他の90パーセントのTS患者と同じく、悪態をついたり、我を忘れて攻撃的な言葉を叫んだりすることは決してなかった(彼女が話す悪い言葉といえば、「マジかよ」くらいのものだ)。だが、喉から小さい音を出したり、体を使って癖のような動作をする衝動を抑えられなかった。あまり知られていないが、いわゆるチックと呼ばれるようなものだ。数年前はチックがあまりにひどく、机に向かうことさえできない状態だった。チックへの対処にエネルギーを使いすぎて、学校生活に集中できなかった。他の生徒が自分をバカだと思っていることをアマリスは知っていた。「肩の上にちっちゃな悪い人がいて、あれをしろと命令してくるような感じなんです。それと闘わなきゃいけなくて」と彼女は話す。

トゥレット症候群協会(TSA)のユースアンバサダーという役割を務めて、「くたばれチック」という会報を作ったりするような子供もいるが、アマリスはそういうタイプではなかった。彼女はチックを憎んでいた。特に、自分がチックを受け入れていると人に思われるのが嫌だった。アマリスにとって、そう思われることは、自分への攻撃と同じことを意味した。

睡眠障害も、TS患者に見られる症状だ。夜中に暴れる症状は、幼稚園の頃から始まり、何年か続いた。過酷だった。毎晩、眠りについてから45分後に、アマリスがベッドから床に飛びおり、家中を走り回り、階段を登ったり下りたり、叫び声を上げたりする音を両親は聞いた。飛行機が飛び立ち、飛び込み、そして墜落するかのようだった。アマリスは寂しくなった。そして今度は肉体的な痛みがやってくる。絶え間なく燃え続けるような痛みを親指に感じた。しばらくして落ち着きを取り戻すとベッドに戻った。朝になると、記憶はほとんどなかった。「子供が痛みに苦しむ姿を見るのはつらいいものです」とクリステンは話す。「彼女らしくない部分が出るときは特に。娘は自信にあふれた素晴らしい子ですが、違う面もあって……」。

4年生になるとアマリスは、チックが始まった時にこする石と、握ると甘い香りがするハーブの袋を持ち歩くようになった。少しは役に立った。また、他のTSの子供たちのように、チックを隠す秘密のテクニックを身につけ、みんなと同じように見えるようにもした。

「足を開きたくなる衝動によく駆られました。ストレッチみたいに」とアマリスは言う。「一列になって歩かなくちゃいけないのに、どうしても足を開きたくなった時があって、ストレッチをするフリや、ジャンピングジャックの動きをしました。ええ、誰も何も言いませんでしたよ」。

アマリスは廊下で一人になる時や、授業中に誰も自分を見ていない瞬間が来るのが待ち遠しかった。その時が来ると、何度もお尻を突き出したり、口を思いっきり広げたりした。また首を激しく左右に振ると痛みを感じながらもホッとしていた。それでも、ほとんどの時間はじっと我慢してチックを抑えこまなければならかった。学校が終わる頃には、疲れきっていた。

「ママの車に乗り込むと、もうクタクタで苛立っていました。たぶん自分自身に苛立っていたのだと思います。だから、ただ叫ぶんです。癇癪を起こし、あらん限りのチックを起こして泣きました。本当にひどかったと思います。ママに会えて嬉しかったけど、次の瞬間にはもう『ママー!』と叫んで、絡んでいたのを覚えています」。

「そうそう。『ママだ!ガルルル!』って感じだね」と父親のマイクは言う。ひどい話でも笑い飛ばすのは、ティニスマ家にとっていつものことだ。

「ママを傷つけるつもりはなかった。でも、感情が抑えきれなかったんです。ママを愛しているけど、溜まっているものを出さずにいられなくて……ゴメンね、ママ」 「愛してるわ、アマリス」クリステンさんは言った。 「私も愛しているわ、ママ」アマリスもそう答えた。

3年生になるまで変化の兆しはなかった。マイクがレイクンヒース空軍基地に配属されイギリスに引っ越すと、これまでと同じように、アマリスは大人しくして、できる限りチックを隠した。

しばらくしてクリステンはアマリスに、地元のサッカーチームに入ってみたらと言った。アマリスはサッカーが楽しくて、得意なことに気づいた。そして何よりも、体を動かしている間はTSを忘れられることに気づいた。両親は、試合でもディフェンスに回ったり、何もすることなく立っているとチックを起こすことに気づいていた。しかし、いつも走っていなければならないミッドフィールダーのポジションにつくと、ほとんどチックは出なくなった。

体を動かすことが、衝動を超えるのだ。

チックを制御できるという感覚は、新鮮で勇気づけられるものだった。サッカーの練習に行くたびに、終わらないでほしいと願った。「サッカーの練習をした日は、その夜にチックの衝動が出るってなんとなくわかっていました。だから、『コーチ、コーチ、お願いだからあと5分だけ』と言っていたのを覚えています」とアマリスは言う。

「フィールドでは自由でいられる感覚を味わいました。病気から、完全に解放されたみたいでした」

TSを抱えるスポーツ選手の中には、不思議な力を備えている人もいる。ティム・ハワードもその1人だ。2014年のワールドカップサッカーでアメリカ代表のゴールキーパーを務めたティム・ハワードは、TSのおかげで、他の選手にはとても持てないような視力と反射神経を持っていると語った。

映画「レナードの朝」の原作者として知られる神経学者のオリバー・サックスは、以前、卓球選手について論じたことがある。彼の考えでは、卓球選手が常人離れしたスピードでリターンできないような球を打ち返せるのは、TSに関係するという。その理由の一つとして、アマリスを含むTS患者が、強迫神経症(OCD)にもなる傾向が強いことが挙げられる。

TS患者は、同じ行動を繰り返したがる。例えば、サッカーでゴールを決められないようにディフェンスするにしても、ありえない距離を走るにしても、うまくいくまでやり続ける。「TSが良いことだと言っているわけではありません」。2014年にサックス氏は記者の取材に こう答えている。「ですが、TS患者には、有利な点があるのです」。ノッティンガム大学の最新研究によると、TS患者の脳は物理的に他の人と違いが見られ、体をコントロールする能力に長けている。長年にわたり、通常よりもかなり大きい負荷を体にかけることで、脳の構造が変わっていくという。

TSAに所属する神経学者は、必ずしもTSが優れた運動能力に関連があるとは認めていない。確実に言えるのは、集中してスポーツをしたり、何かに没頭していれば、チックをしたくなる衝動を紛らわすことができるほど、TSの症状は軽減される。

サッカーをすることで、アマリスの頭から雑念が消えた。サッカーを始めてからは、フィールド外でのチックも減った。学校の成績も良くなり、おしゃべりも多くなった。今でもそうなのだが、本当に、よく話すようになった。イングランドでの最後の試合では、アマリスは3得点を上げる活躍を見せた。チームメイトが彼女を肩に担ぎ、歩き回った。しかし数カ月前に、彼女にとって大きな問題の種ができた。不安は数え切れないほどあったが、彼女はそれを望んだ。家族でアラバマへ引っ越すことになったのだ。

アマリスのチックは激しくなった。新しい軍事基地へ移り、家も学校も変わり、友達もいないというストレスと不安が原因だ。彼女はかつてないほどのチックに苦しめられた。しかし、イギリスでの経験を活かし、2つのサッカーチームと水泳のチームに入ることにした。

やがて、両親は不可能と思えるような運動の成績を残しているという話を聞くようになった。6年生になった彼女が、学校で1マイル(約1.6キロ)走で6分を切るほどになったろいう。

「こんなにいい記録が出るのは、陸上トラックの問題じゃないかと思ったんです」とクリステンは語った。マイクもまったく信じようとしなかったから、アマリスは怒った。マイクが勤務する軍事基地にある正規のトラックで、彼女を走らせてみた。彼女は1周目を好タイムで通過した。両親は感心したが、まだ信じられなかった。「あの速さが続くとは思わなかったのです」とマイクは話した。しかし、彼女はスピードを上げ、5分36秒でフィニッシュした。

「その時ですね、彼女はかなりいけるのではないかと気づいたのは」とマイクは語った。

タイミングも味方した。アマリスは、自分にはサッカーがきつすぎると思い始めていた。彼女はチームで最年少だったから、チームメイトたちが彼女のプレーについて何か言ってくるとパニックを起こした。彼女はサッカーをやる楽しみもメリットも失ってしまった。逆に、水泳をやると孤独感が増した。水中での泳ぎだけでは、チームの絆を作るのは難しいと感じていた。

それに対して、ランニングは彼女にとってぴったりだった。アマリスはよく「ランニングは自分にぴったりはまるんです」と言う。がに股で走ってつまづくこともなく、つま先立ちで走ったり、唇を噛むような癖もない。他の人と違って、彼女は決して速く走ろうとしているように見えない。彼女がどれだけの距離を安定して走れるかを評価するには、彼女が走る姿の背景に注意してみるといい。彼女は常にバランスを保ち、それぞれの足を交互に全く同じ力配分で間隔も同じにしている。彼女は地上にいるより空中にいる時間のほうが長いようだ。アマリスがゴールするシーンの写真を見ると、いつも同じなのが興味深い。疾走するアマリス、そして、その姿をあんぐりと口を開けて驚く観客と関係者だ。 彼女はこのスポーツの苛酷さにもやりがいを感じている。痛みと肺の苦しさが徐々に消え、ついには体に電気が走るように感じ、体がふわりと軽くなり、痛みは感じるが同時にそれを超越する状態に達する。先月、彼女はある練習で何かが舞い降りてきたのを感じたという。「とてもハードな練習でした」と彼女は言った。「そして最後には400メートル走を2回もしないといけませんでした。でも、私は走っていて本当に幸せだけを感じたんです。それが何だったのかは分かりませんが、とっても簡単に舞い降りてきました。走っている間に叫んじゃうくらい、神の恵みを受けた状態になったんです。 何と言えばいいのか……痛みは感じないし、ただそこにいて、いろんなことを考えていて……説明するのはとても難しいですが」

モンゴメリー・カトリック・プレパラトリー・スクール (MCPS)でコーチを務めるジョン・テリノは、こうした彼女の話に喜びを感じるとともに不安も感じる。彼が今まで担当したランナーの中でアマリスは最も才能に恵まれている。だからテリノは彼女の未来についてかなりの時間を費やして考えている。秋にはチームの男子選手数人を彼女のトレーニングランにそれぞれ違った地点から入れようと考えている。最初から最後まで走ると、誰も彼女についていけないからだ。2016年の全米選手権に向けて、彼は戦略的に大きな大会のレースを研究している。

テリノはまた、若くして天才ランナーともてはやされた選手は、その後必ずしも幸せなキャリアとなるわけではないとわかっている。アマリスが自分を追い込み、完璧主義者ぶりを見せるとテリノは考えてしまう。本当に継続できるだろうか? 継続できなかったら彼女はどうなるのだろうか? 「彼女が本当にいい選手だと気付いてから一番恐れているのは、私が彼女を壊してはならない、ということです」と彼は言う。

大会では、アマリスは決して1人になることはない。彼女はチームメンバーの誰かのすぐ側にいる。レースの後、アマリスは自分のスウェットシャツを着てメンバーと一緒に行動する。競技のためにトラックに入るまで、跳び回ることもない。もちろんアマリスには友達がいるが、これほどの大人数のグループと親しくなることはない。相手が男子でも女子でもそうだ。アマリスは彼らを家族と呼び、彼らは彼女を特別扱いしない。

しかし、彼女は普通ではない。彼女はアメリカ国内で最も優れた若手ランナーの1人だ。これから彼女はさらに注目を浴び、分析される。数カ月前、アマリスはカンザス大学から招待状を受けた。カンザス大学は、2013年全米大学競技協会(NCAA)女子室外陸上競技で優勝した。一方、学校の子供たちは廊下で彼女を祝福するが、彼女はその子供たちを知らない。大会で女子選手たちはアマリスをじろじろ見て、トイレでは大きな声で彼女について話をしている。

時には、プライバシーも監視される。陸上の世界は、大人が子供たちの体について公然と医学的に議論することが許されている数少ない世界の1つだ。骨の長さ、腹部と臀部の筋肉、臀部と胸部の配置などを赤の他人が詮索する。アマリスの体格は、競技が行われた時でも、ネット上の陸上競技に関するフォーラムでも、大きな話題になっている。アマリスは最初、こうした評判をとても気にした。ある掲示板のコメントには、アマリスについて「笑っちゃうね」と書かれていた。「アマリスは小さな子供だ。思春期になればタイムは信じられないほど遅くなるだろう。これまでそんな例はいくつもある」

あるクロスカントリーの大会で、彼女は2位に2分差をつけて勝利した。しかし、この大会で、あるチームのコーチが、アマリスにサンドイッチをあげるべきだとコメントした。アマリスの父マイクは、この時ほど誰かを殴りたくなるくらいに強い怒りを感じたことはないと話した。マイクは、娘が痩せているのは自然なものだと反論して、怒りを爆発させた。コメントしたコーチはおそらく知らないだろうが、TSはアマリスのカロリーをことごとく消費する。このように注目が集まると、10代のアマリスは困惑するだろう。しかし複数の研究により、TS の患者が不安・興奮・ストレス・孤独を感じると、チックがひどくなることがわかっている。大きな大会では、こうした感情が生まれてしまうかもしれない。そして新たにチックが起き、このような混乱した感情をさらにかきたて、また新たな悪循環が始まる。

アマリスは、できる限り周囲とうまく溶け込んでいた。しかし彼女は何よりも、自分が変だとか普通ではないとか思われることを恐れている。彼女にはほんの少し、アラバマ北部なまりがある。それほど鼻に感じではなく、少しだけだ。アマリスは学校の集会で、自分の陸上の成果だけが発表され、他のチームメイトの成果に触れられなかったことについて、言葉は丁寧だが校長を責めた。彼女はメイク方法を教えるネットの動画を見て長い時間を過ごす。そして女の子らしく、はっきりと男の子に興味を示している。

ある大会で、MCPSから、チームメイトではない男の子にヤジが飛んでいた。彼は背が高く、ストライドも大きく、とても速い中距離走の選手だった。ここでは仮に、彼の名前をアイザックとしておこう。

「わあ、見てアマリス! びっくりだわ」と、チームメイトの1人が口走った。

「行けーっ、アイザック!」とアマリスは叫んだ。

その後、アマリスと父のマイクは、別の大会でアイザックが走る姿を見る機会があった。

「私、アイザックが好きなの」と彼女は言い、マイクを驚かせた。「彼はかっこいいわ。会ったことはないけど、でも……」

「かっこよく見える?」

「うん、とっても背が高いし」

見た目では、アマリスは充実した時を過ごしている。彼女はここ何カ月、目立ったチックを起こしていない。アマリスは、自分がトゥレット症候群を克服したと思っている。(彼女は「良くなってきている、とは言わないで」と言う。「完全に治ったと言って。だって治ったんだから」)。しかし、脳が劇的に変わったというわけではない。TSの症状は、今もある。ある日の会話の中で、父のマイクは彼女の首のチックについて話をした。すると、アマリスは声を荒らげた。「ねえ、やめてよ。やめて」。マイクはすぐに謝った。アマリスは何とか収まったが、彼女は自分自身のために作り上げているアイデンティティに、このような記憶を組み入れたくないのだ。

アマリスが陸上競技と出会う前は、自分の体をコントロールすることが最も難しかった。今、彼女の課題は内面的なものになりつつある。母のクリステンが話した通り、以前の問題は肉体的なものであったが、今は精神的なものになっている。

「彼女の最後のチックは昨年の終わりごろでしたが、彼女はそれがはるか昔のことのように感じているみたいですね」とクリステンは話す。「彼女は今、弱っている時期です。今でも、OCDが表れたりしているのです」

だから万が一の場合、アマリスは新しいペットボトルを耳にあてて封を開ける音を聴く。以前ほど頻繁ではないが、彼女は今でも手の傷がぱっくり割れるまで手を洗ってしまう。ノーベル平和賞を受賞した作家エリ・ヴィーゼルの小説「夜」を読み終えた後、アマリスはホロコーストの恐怖にこだわり、何週間もそのことばかり話し続けた。時に、こうしたことでアマリスは消耗すると、クリステンは言う。

今、彼女にとって一番の主な関心事は、引っ越しするかどうかだ。モンゴメリーにはアマリスが5年生の時から住んでいて、今までの中でもかなりの長期間だ。いつも彼女は父のマイクに、これ以上引っ越ししないよう軍隊を辞めてほしいとお願いし続けていた。彼女は生意気なやり方でこうしたお願いすることはなかったが、もっと思いがけない方法で、真剣に考えざるを得ない方法をとった。マイクは彼女の人生の約3分の1を、戦争で留守にしていたのだ。「引っ越しをすると、アマリスは疲弊してしまう時もあります」とクリステンは言った。新しい場所、新しい学校で新しい人々と一緒に、一からやり直すという考えは ――「引き金になってしまうのです」

私がアマリスにプレッシャーとの戦い方、特に彼女の走りに期待が高まっていることについてどのように向き合っているのかを尋ねたら、彼女は楽観視していた。「そんなに体が変化しない人もいれば、変化する人もいます。それは神様が人間に与えたものですから」と彼女は言った。「誰にもわからないんです。そういうものなんです」

アマリスの両親は、ここで運動選手としてのキャリアが終わってしまうのを心配しているわけではない。アメリカで最高のランナーの1人になるにつれて要求レベルが高まり、そうした声がコントロールできないほど膨れ上がることを懸念している。ランニングが彼女の人生をよりよいものにしたことは分かっている。心配しているのは、周囲の期待に押し潰されるのではないか、ということだ。

アマリスは、母親がくれた幸福に関する本からインスピレーションを受けた名言を読み、授業中には自分の膝の上に女の子の笑顔を落書きするなど、今のところ落ち着いている。チームメイトの男子たちの、だらしなくて粗雑な振る舞いにも耐えようと頑張っている。男子は鼻水を垂らしながら唾や痰を吐く、ある時などは泥を掴んで、「牛のクソだ」と言いながら彼女に投げつける……。「彼女はパニック状態だったよ」と彼女のコーチの息子で、一流ランナーのウィンストン・ライトは語った。「それでも、彼女は私たちの一員になろうとしていたようだけどね」

スタートの号砲が鳴り、アマリスは飛び出した。今シーズン初の屋外大会で、彼女は1600メートルに出場していた。同じグループには、アメリカン・クリスチャン・アカデミーに所属する上級生の強敵、カイトリン・ヨークがいた。彼女は、アラバマ州で彼女に対抗できる数少ない選手の一人だ。アマリスは数週間前に行われた1600m走で5分の壁を切れず、このレースに出場するのを待ち望んでいた。結果に満足できなかったのだ。

アマリスは大会前に風邪を引き、すねに痛みがあると語っていた。そして、これは逆にいいことだと言った。前の週、体調が完璧すぎて、拍子抜けするくらいだったという。「どうやって走るのか忘れちゃったわ」とアマリスは言った。「いつもどこか痛いと感じていたから、どこも痛くないと、何かおかしいなと思っちゃうんです」

最初の2周、カイトリンとアマリスは一歩も譲らなかった。他の選手はそんなに近くにはいなかったのだが、カイトリンは苦しそうに、こぶしは固く握り締められていた。アマリスは手のひらを開いていた。

3周目に入るとすぐ、アマリスのコーチが「笑って!」と呼びかけると、彼女は微笑んだ。「さあ、引き離ししてやれ」とコーチが叫び、彼女はスパートをかけた。

しかし、引き離しにかかる直前、アマリスは周囲に聞こえるほど大きな声で叫んだ。「カイトリン、がんばってるわね!」

カイトリンは何も言い返さなかった。

「私、どうかしちゃってたんですね」とアマリスは語った。 「アマリス、それが挑発的なことを言っているってわかる?」 「もちろん! でもこれは違うの! 私は彼女をほめただけなんです」 「普通の人は、レース中にほめあったりしないよ」と私は言った。 「誰かと一緒に走れるのって気分いいんですよ」と彼女は静かに、しかし少しムッとして言い返した。

最終ラップは驚異的だった。

カイトリンとは9秒差に開き、フィールドにいる残りの選手とはさらに差がついた。トラック全体を見ても、もうアマリスは他の選手と同じ視野に入らなくなった。再びアマリスは一人ぼっちになった。彼女の顔には頑張っている様子など微塵も感じられなかった。彼女は孤高の世界に行ってしまっていた。コーチのテリノは、「自分の能力と統制力でこの世のものとは思えないような幸福感を味わっている状態」と表現した。

アマリスは、4分59秒50でレースを終えた。ゴールした時、アマリスは何か変な声を上げた。チックでもなく、もっとましな声ではあったが、やはり奇妙だった。

「イェーイ!」

ちょっと弾けてしまったかのようにアマリスは頭を振り上げた。自分では叫んでいるつもりだったが、そういう風には聞こえなかった。

帰り道のミニバンの中で、アマリスは父のマイクと私に、ランニングウェア以外の買い物は嫌いだと言っていた。でもデパートを通り過ぎる時、ちょっと見てもいいかなと言った。

彼女は最初のうち、店内で婦人服コーナーをさっさとすり抜けていった。商品を手放して次に移動する前に、ショーツ、ドレス、上着、スカートなどに触っていただけだった。「買い物ほど嫌なものはないな」マイクはそう言いつつも、娘が洋服売り場をうろうろしている姿を見てどこかれしそうだった。彼女はゆっくり歩き始め、明らかに年配女性向けの服の前で考え込み始めた。アマリスは、コインぐらいの穴が規則的に開いた、長いテールのついたウッドランド・グリーンのニットの上着を買うことにした。

「これって、とっても変よね。でも、これがいいわ。下にタンクかシャツを着なくちゃだめかな?」 「もちろんそうだろうな」。と父親が答えた。 「わかった」と彼女は笑いながら答えた。

マイクは、宝石で装飾された口ひげを生やした骸骨のTシャツを指差している。「これはどう?」彼は聞いた。「げっ、やだ」彼女は答えた。オズの魔法使いのドロシーが着てるようなドレスもだめ。肩掛けも、超ミニも、不動産会社に勤めているような人なら似合いそうなブラウスもだめ。

穴だらけの上着にずっと話が戻りつづけた。「これほんとに気にいってるんだけど、お父さん、変かな?」「変だよ」 アマリスは考えながら上着を持ち上げた。演技のようだった。服そのものじゃなく、何かのアイデアを試するほうに興味があるようだ。彼女は服を身体に押し付けた。

「これって変だよね」そして、アマリスは言った。

「私っぽいよね」